Dans cet article, nous analysons quatre dimensions trop souvent dissociées : l’effet d’entraînement des avis négatifs, les erreurs courantes de réponse, les méthodes de scoring automatique des commentaires et les stratégies proactives de réintégration réputationnelle. On va au-delà des conseils superficiels pour entrer dans les mécaniques réelles, appuyées sur des cas concrets.

1. Effet d’entraînement des avis négatifs : la spirale d’attention

Prenons un exemple chiffré. Un restaurant parisien classé 4,5/5 sur Google a reçu trois avis à une étoile en dix jours, dénonçant une intoxication alimentaire supposée. Sans réponse publique de l’établissement, l’algorithme de Google a commencé à mettre ces commentaires en avant : plus d’engagement, plus de clics, donc plus de visibilité. Résultat : en deux semaines, la note moyenne est passée à 3,8/5, et les réservations ont chuté de 27 %.

Deux mécanismes expliquent ce phénomène :

- Biais de confirmation : les utilisateurs qui lisent un avis négatif cherchent inconsciemment des signes que “c’est vrai” dans les autres commentaires. Ils cliquent davantage sur les avis critiques, renforçant leur poids algorithmique.

- Effet boule de neige des plateformes : sur Google et Tripadvisor, les avis les plus “utiles” montent automatiquement en tête, favorisant la visibilité des expériences extrêmes – souvent négatives.

Une étude interne de Podium a montré que lorsqu’un établissement reçoit trois avis négatifs consécutifs non traités, le risque de recevoir un quatrième dans les 30 jours augmente de 42 %. L’absence de réaction nourrit un climat de défiance et encourage d’autres clients insatisfaits à se manifester.

2. Les erreurs fréquentes de réponse : quand l’instinct dessert la réputation

La plupart des entreprises savent qu’il “faut répondre” aux avis négatifs. Mais c’est rarement la réponse en elle-même qui pose problème : c’est le ton, le timing et la gestion de la preuve. Voici trois erreurs fréquentes observées dans différents secteurs :

2.1. Répondre dans la précipitation

Un hôtel marseillais a récemment répondu à un commentaire 1 étoile par :

“Votre avis est mensonger et diffamatoire, nous contactons notre avocat.”

Résultat : le client a publié la réponse sur Twitter, générant plus de 15 000 vues en 24 heures. La tentative de défense juridique s’est transformée en crise de réputation numérique. Conseil : différer la réponse de quelques heures, même sous pression, permet d’éviter l’émotionnel.

2.2. Copier-coller des modèles

De nombreux gestionnaires utilisent des réponses types comme :

“Merci pour votre retour, nous sommes désolés pour votre expérience et allons améliorer nos services.”

Le problème : les internautes repèrent immédiatement ces modèles standardisés, ce qui décrédibilise l’entreprise. Sur une étude de BrightLocal (2024), 67 % des clients estiment qu’une réponse “automatique” aggrave leur perception négative.

2.3. Absence de suivi hors ligne

Un constructeur automobile a répondu publiquement à un avis négatif sur Facebook en promettant de “prendre contact”. Aucun rappel n’a été effectué. Deux semaines plus tard, le client publiait un second post accusant l’entreprise de “mensonges marketing”.

Meilleure pratique : toujours créer un ticket interne dès qu’une promesse est faite publiquement. La synchronisation entre la communication externe et le CRM est indispensable.

3. Scoring automatique des commentaires : hiérarchiser sans biaiser

Quand une entreprise reçoit des centaines d’avis par mois, traiter manuellement chaque message devient impossible. Les solutions modernes s’appuient sur le NLP (Natural Language Processing) et le sentiment analysis pour prioriser les réponses. Mais ces outils doivent être paramétrés avec soin pour éviter les biais.

3.1. Exemple d’un scoring naïf et ses dérives

Une chaîne de cliniques dentaires utilisait un algorithme simple :

- Score 1 : avis négatif (<3 étoiles)

- Score 2 : neutre (3 étoiles)

- Score 3 : positif (>3 étoiles)

Problème : certains avis à 5 étoiles contenaient des signaux d’alerte : “Super accueil, mais attente de 2 heures.” L’algorithme les classait comme positifs et ne déclenchait aucune alerte, alors que l’attente répétée provoquait un désengagement progressif des patients.

3.2. Vers un scoring hybride

Les systèmes performants combinent :

- Analyse du sentiment global (positif, neutre, négatif)

- Détection de mots-clés critiques : “sécurité”, “arnaque”, “toxicité”, “remboursement”

- Poids contextuel : un avis négatif sur la nourriture d’un hôtel n’a pas le même impact qu’une accusation d’empoisonnement.

Exemple (Europe, hôtellerie) :

- Sentiment global

Un moteur d’analyse de texte classe chaque avis en positif / neutre / négatif (et applique ce sentiment aux thèmes/tag). Par ex., Medallia permet le tagging automatique et l’attribution d’un sentiment au tag (ex. “support”, “sécurité”, etc.). De son côté, ReviewPro regroupe les avis par catégories et les sépare en mentions positives/négatives. Documentation Medallia+1Assets Global

- Détection de mots-clés critiques

On crée une watchlist de termes sensibles p. ex. “sécurité”, “empoisonnement”, “arnaque”, “remboursement” —via des modèles thématiques personnalisés (Medallia propose des modèles prêts à l’emploi + création de sujets). Ces tags peuvent aussi alimenter des alertes pour ne rater aucune mention critique. Medalliaappstore.siteminder.com

- Poids contextuel (impact par catégorie)

On pondère selon l’impact réel des thèmes sur la réputation. ReviewPro publie des impacts 2023 par région (variation sur le Global Review Index™). En Europe, les mentions négatives liées à la chambre pèsent −2,2 pts, nourriture & boissons −1,3 pt, propreté −1,3 pt, etc. → un avis négatif sur la variété du petit-déjeuner n’a donc pas le même effet qu’un signal fort de risque sanitaire (p. ex. “empoisonnement”), qui cumule sentiment négatif + tag “sécurité” sur une catégorie à fort impact. Assets Global

3.3. Intégrer l’historique des auteurs

Un commentaire très critique publié par un client fidèle depuis 5 ans doit être traité différemment d’un avis négatif isolé. Certaines plateformes B2B vont jusqu’à calculer un indice de valeur client croisant :

- ancienneté,

- fréquence d’achat,

- influence potentielle (abonnés LinkedIn, forums spécialisés),

- précédents avis laissés.

Cette hiérarchisation améliore considérablement la pertinence des réponses, tout en optimisant les ressources des équipes réputationnelles.

4. Stratégie proactive de réintégration réputationnelle

Réagir ne suffit plus. Une gestion efficace des avis négatifs passe par des actions proactives pour réintégrer la marque dans une perception positive. Cela suppose d’aller au-delà des réponses publiques et de travailler le contexte autour des avis.

4.1. Diluer sans manipuler

Certaines marques incitent discrètement les clients satisfaits à publier un avis : QR codes sur les factures, e-mails post-achat, incentives non financiers (“Partagez votre expérience pour aider d’autres clients”).

L’objectif n’est pas de “noyer” les avis négatifs mais de rééquilibrer la perception globale. Selon une étude Yelp Insights 2024, un seul avis 5 étoiles ajouté dans les 72h suivant un avis 1 étoile réduit de 19 % la probabilité que le commentaire négatif reste en tête des résultats.

4.2. Créer du contenu de preuve

Les entreprises sous-estiment souvent la puissance des FAQ détaillées, études de cas et tutoriels vidéo. Exemple : une marque de cosmétiques victime d’accusations d’allergies a créé une page expliquant la composition des produits, appuyée par des analyses dermatologiques indépendantes. Résultat : en six mois, les recherches associant la marque et “allergie” ont chuté de 43 % sur Google.

4.3. Réintégrer les clients mécontents

La stratégie de “réintégration réputationnelle” ne consiste pas seulement à répondre publiquement, mais à transformer certains détracteurs en ambassadeurs.

Exemple concret :

- Une compagnie aérienne a offert un surclassement gratuit et des miles supplémentaires à un client ayant publié un avis viral dénonçant un retard massif.

- Le client, surpris par la réactivité, a supprimé son post initial et publié une vidéo TikTok expliquant “comment la compagnie l’avait pris en charge”.

- L’impact réputationnel positif a dépassé les pertes opérationnelles initiales.

4.4. Anticiper les pics de négativité

Certaines crises sont prévisibles : retards logistiques, bugs applicatifs, changements tarifaires. Les marques les plus matures utilisent des modèles prédictifs basés sur l’historique des volumes d’avis, couplés aux flux sociaux. Exemple : un opérateur télécom français déclenche un mode “alerte réputationnelle” dès que le volume de tweets contenant “panne” dépasse 150 mentions/h. L’équipe community management dispose alors de réponses pré-rédigées, validées juridiquement, pour réduire les délais de réaction.

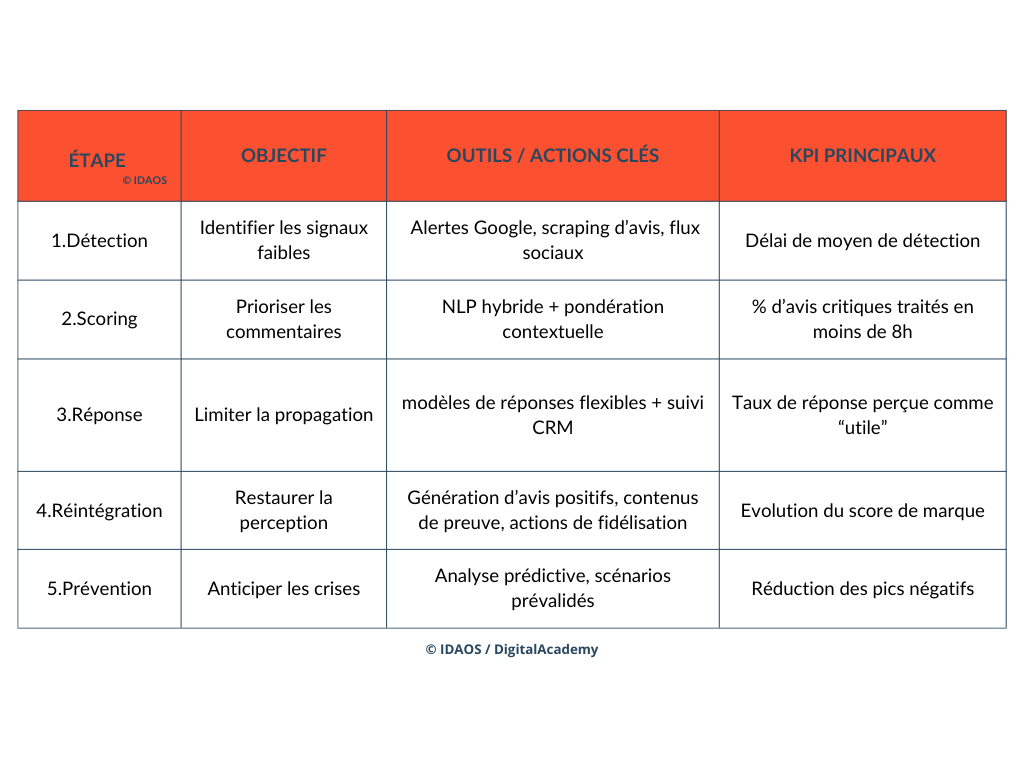

5. Feuille de route opérationnelle

Pour les entreprises cherchant à structurer une gestion robuste des avis négatifs, voici un cadre synthétique :

La gestion des avis négatifs n’est plus une affaire de communication défensive. C’est une discipline transverse mêlant analyse comportementale, data science et stratégie relationnelle. Les entreprises qui réussissent ne cherchent pas à contrôler la conversation ; elles la structurent intelligemment.

Répondre vite ne suffit pas. Il faut hiérarchiser, contextualiser, produire de la preuve et transformer les critiques en opportunités. La réputation ne se répare pas ; elle se cultive en continu.